Geldpolitik bewegt Märkte – und den Goldpreis. Hier bündeln wir Leitzinsen, EZB– und Fed-Entscheidungen, Renditen und Zins-Termine. Außerdem zeigen wir, warum Zinsen, Liquidität und Inflationserwartungen Gold antreiben – oder bremsen.

Geldpolitik & Zinsen und ihr Einfluss auf den Goldpreis

Geldpolitik & Zinsen – Aktuelle Meldungen

Goldpreis vor Bodenbildung: Dollar-Schwäche stützt Edelmetalle

Hintergrund – Gold und Zinsen

Die Beziehung zwischen Goldpreis und Zinsen ist in der Anlage- und Geldmarkttheorie ein zentrales Thema — und sie ist komplex. Im Folgenden skizzieren wir, wie sich Leitzinsen und Marktzinsen unterscheiden, wie sie Goldpreis und Staatsanleihen in ein Wechselsystem bringen, wie Krisenzeffekte und Marktvertrauen intervenieren und welche Rolle langfristige Verschuldung in der heutigen Zeit spielt.

Artikelübersicht

- 1. Leitzinsen vs. Marktzinsen: Abgrenzung und Bedeutung

- 2. Gold und Staatsanleihen als konkurrierende „sichere“ Anlagen

- 3. Krisen, Nachfrage und das Vertrauen in Staatsanleihen

- 4. Historische Beispiele & Langfristverläufe

- 5. Die heutige Besonderheit: Verschuldung, Zinsabhängigkeit und Systemrisiken

- 6. Fazit: Chancen und Grenzen der Zins-Gold-Beziehung

1. Leitzinsen vs. Marktzinsen: Abgrenzung und Bedeutung

Leitzinsen: geldpolitische Vorgaben

Der Leitzins (oder Leitzinsen) ist das Instrumentarium, das Zentralbanken verwenden, um die Geldpolitik zu steuern. Dazu zählen z. B.:

- Der Hauptrefinanzierungssatz (z. B. in der Eurozone)

- Der Einlagenzinssatz (Deposit Rate)

- Der Leitzins für Spitzenrefinanzierung oder ähnliche Margeninstrumente

Diese Zinsen legen den Rahmen fest, in dem sich Banken untereinander Geld leihen oder bei der Zentralbank parken. Über geldpolitische Steuerung — Zinserhöhungen oder Senkungen — versucht die Zentralbank, Liquidität, Kreditkosten, Inflation und Wachstum zu beeinflussen. Wichtig ist: Die Zentralbank gibt keine absoluten, bindenden Zinsen für alle Marktsegmente vor, sondern beeinflusst durch geldpolitische Steuerung das Niveau, an dem sich die Marktzinsen orientieren.

Marktzinsen: Renditen von Anleihen & Kapitalmärkten

Die Marktzinsen ergeben sich durch Angebot und Nachfrage am Kapitalmarkt, also z. B. über:

- Renditen von Staatsanleihen (kurzfristig, mittelfristig, langfristig)

- Renditen anderer Kredit- oder Unternehmensanleihen

- Geldmarktzinssätze (z. B. Zinssätze für kurzfristige Papiere)

Wenn wir im Folgenden von „Marktzinsen“ sprechen, meinen wir vor allem diejenigen Renditen, die Anleger auf relativ sichere Staatsanleihen erzielen können. Zwischen Leitzins und Marktzins besteht eine Wechselwirkung: Der Leitzins gibt den „Anker“ der Geldpolitik vor, doch die Marktzinsen können sich davon absetzen, wenn z. B. das Marktvertrauen schwankt, Angebot und Nachfrage sich verschieben oder Erwartungen die Richtung bestimmen.

2. Gold und Staatsanleihen als konkurrierende „sichere“ Anlagen

Gold und Staatsanleihen gelten oft beide als vergleichsweise sichere bzw. defensivere Anlageformen — im Unterschied zu Aktien oder Hochzinsanleihen. Dennoch stehen sie in Konkurrenz, insbesondere über die Renditeperspektive, Liquiditätsaspekte und die Erwartungen, welches dieser Assets in einem bestimmten Umfeld besser abzuschneiden verspricht.

Klassische Beziehung: Zinsen vs. Gold

Eine häufig zitierte Faustregel lautet:

- Opportunitätskosten: Gold selbst wirft keine Rendite ab (kein Zins, keine Dividende). Wenn Staatsanleihen höhere Renditen bringen, steigt ihre Attraktivität gegenüber Gold.

- Realzinsbetrachtung: Entscheidend ist oft nicht der nominale, sondern der reale Zins – also Nominalzins minus Inflation. Wenn der Realzins negativ ist (d. h. die Inflation höher als der nominale Zinsertrag), schlägt Gold gegenüber Anleihen preislich zu. In solchen Umfeldern verliert investiertes Kapital in Anleihen real an Wert, während Gold zumindest gegen Geldentwertung immun erscheint (sofern Vertrauen in das Währungssystem bleibt).

- Inflationserwartungen: Wenn Anleger Inflation fürchten, steigt die Nachfrage nach Sachwerten wie Gold – insbesondere, wenn realverzinsliche Anlagen unattraktiv sind.

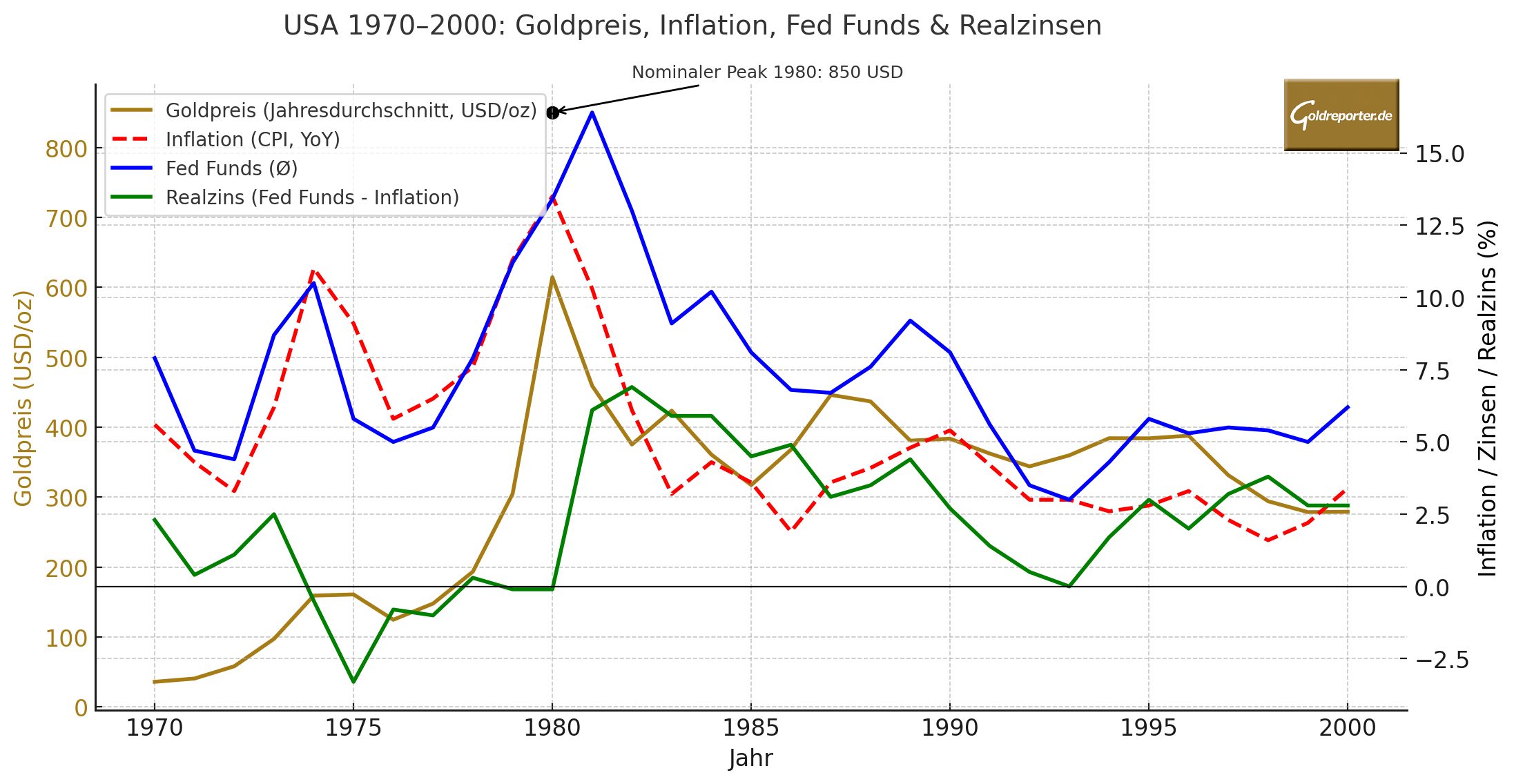

Empirische Studien bestätigen eine relativ starke negative Korrelation zwischen realen Zinsen und Goldpreis: Ein oft zitierter Wert lautet etwa −0,82 (Korrelation) zwischen Realzinsen und Goldpreis. Ein verbreitetes Beispiel: In den 1970er Jahren stiegen sowohl die nominalen als auch die Inflationsraten stark an – dennoch war die real verzinste Rendite zeitweise negativ, was Gold stark beförderte. Wenn später unter Paul Volcker die US-Notenbank die Zinsen massiv anhob und damit auch die Realzinsen positiv machte, war das eine Hauptursache, dass der Goldpreis seine Hausse 1980 beendete. Ein weiterer Aspekt: Eine Zinserwartung als Signal. Wenn Marktteilnehmer erwarten, dass Zentralbanken die Zinsen senken, kann das schon im Vorfeld Goldkäufe auslösen — das heißt, Gold reagiert oft auf Zinserwartungen, nicht nur auf aktuelle Zinsen.

3. Krisen, Nachfrage und das Vertrauen in Staatsanleihen

Die oben skizzierte Logik funktioniert vor allem in „normalen“ Marktphasen. In Krisenzeiten kann sich das Bild wenden, weil die Marktzinsen stärker von Nachfrage und Risikoaufschlägen getrieben werden als von rein monetären Steuerungsmechanismen.

Nachfrage und Risikoprämie

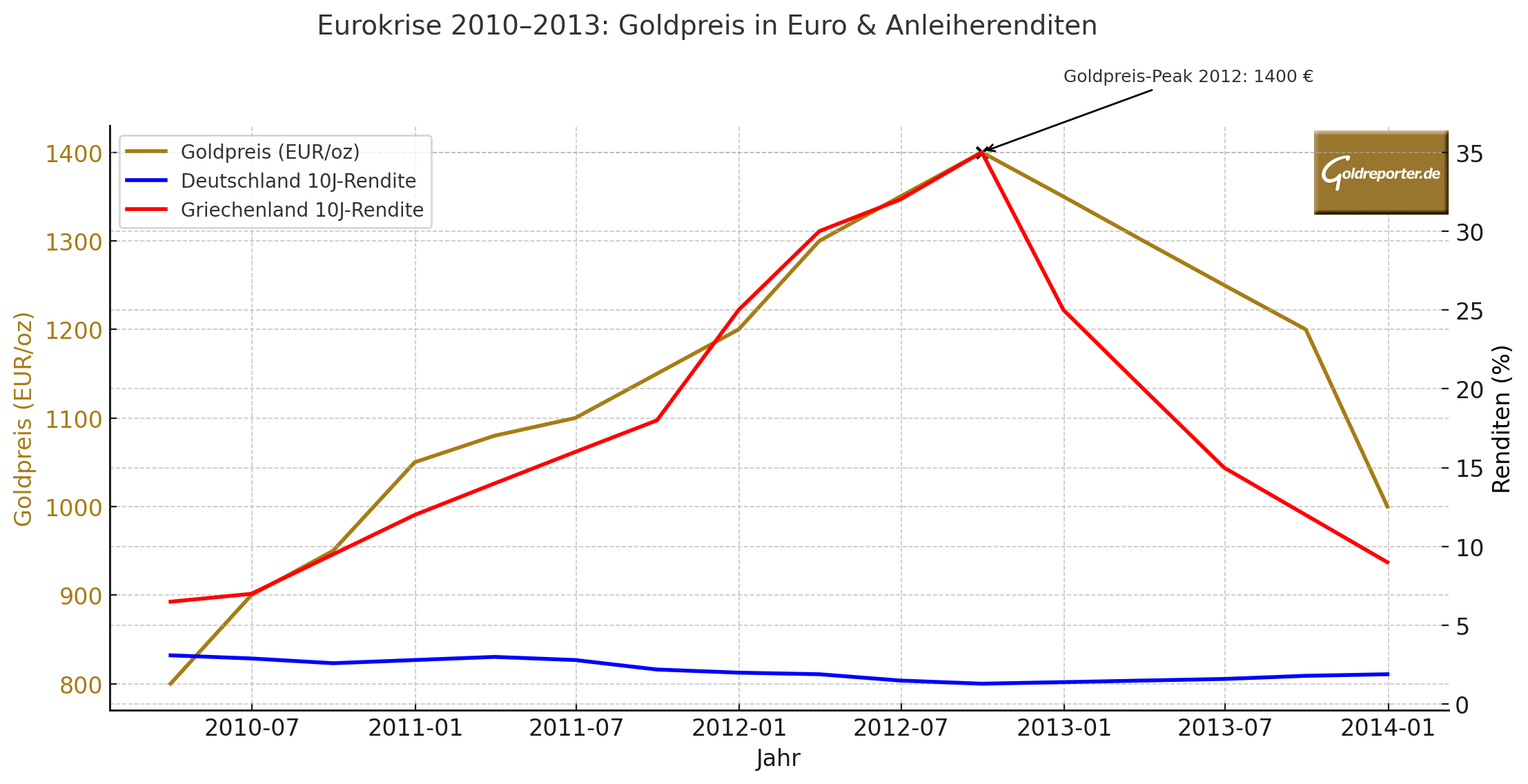

Die Rendite von Staatsanleihen ergibt sich nicht nur aus dem Basissatz und dem Inflationsausgleich, sondern auch aus einer Risikoprämie — also einem Zuschlag, der Anleger fordern, wenn sie dem Staat oder Emittenten misstrauen. In Krisenzeiten sinkt oft das Vertrauen in die Zahlungsfähigkeit oder Stabilität eines Emittenten, sodass Anleger höhere Renditen fordern, um das Risiko einzugehen; das heißt: die Marktzinsen steigen. Ein anschauliches Gegenbeispiel: In der Eurokrise (z. B. Griechenland, Italien, Spanien) stiegen die Renditen dieser Staatsanleihen drastisch, weil Marktteilnehmer Zweifel an der Bonität oder am Ausstieg aus dem Euro-Währungsraum hatten. In Extremfällen verworfen Anleger Staaten sogar als „zu riskant“, und die Staaten mussten ihre Zinsangebote massiv erhöhen, um Käufer anzulocken. Außerdem wetteten Hedgefonds auf sinkende Anleihenkurse. Parallel stieg der Goldpreis stark an.

Wenn die Nachfrage nach Staatsanleihen hingegen hoch ist (z. B. in Phasen fliehender Anleger in vermeintlich sichere Staaten wie Deutschland oder USA), steigen die Kurse (da mehr Käufer) und damit sinken die Renditen — und das trotz niedriger Leitzinsen. Man kann die Grundbeziehung so formulieren:

- Steigende Anleihekurse → sinkende Renditen

- Fallende Anleihekurse → steigende Renditen

In Extremfällen wurden deutsche Staatsanleihen mit negativer Rendite emittiert (d. h. Anleger zahlten dem Staat, damit dieser ihr Geld nimmt). So wurde etwa erstmals eine 10-jährige Bundesanleihe mit einer negativen Rendite von etwa −0,05 % begeben. Diese negative Renditeperiode war Teil des umfassenderen Umfelds negativer Zinsen in der Eurozone: Die Europäische Zentralbank senkte 2014 den Einlagenzinssatz auf −0,10 % und später auf −0,50 %. Im Juli 2022 hob die EZB den Negativzins auf 0 % an (d. h. beendete die Phase der negativen Einlagenfazilitätszinsen). In solchen Phasen, in denen staatsnahe Papiere nicht mehr als sicher gelten, können Anleger verstärkt in Gold flüchten — und das trotz (oder gerade wegen) steigender Marktzinsen. Denn das Vertrauen, das Gold traditionell genießt (kein Ausfallrisiko, keine Forderung gegenüber einem Schuldner), erhält eine deutliche Aufwertung. So kann paradoxerweise in Krisenzeiten sowohl der Goldpreis steigen als auch Marktzinsen steigen — getrieben von unterschiedlichen Mechanismen:

- Marktzinsen: durch Vertrauensverlust, Risikoaufschläge, Emittentenunsicherheit, Verkaufsdruck

- Gold: durch Flucht in den sicheren Hafen, Nachfrageanstieg, Abwertung anderer Anlagen

Dieses Phänomen zeigt, dass die einfache «Hohe Zinsen = schlecht für Gold»-Regel nicht universell gilt.

4. Historische Beispiele & Langfristverläufe

Die Goldhausse der 1970er und Volckers Zinsschock

In den 1970er Jahren erlebten die USA (und global) eine Phase hoher Inflation und wirtschaftlicher Turbulenzen. Die Nominalzinsen stiegen, aber oft schneller die Inflation, sodass Realzinsen negativ oder sehr niedrig waren. In dieser Umgebung erlebte Gold einen kräftigen Rally. Als mit Paul Volcker ab etwa 1979/1980 die US-Notenbank (Fed) entschlossen die Zinsen stark anhob, stiegen die Realzinsen positiv, und der Goldboom wurde gestoppt. In der Folge halbierte sich der Goldpreis über die 1980er Jahre hinweg, parallel zu einer Phase fallender Zinsen und disinflationärer Dynamik. Ein Diagramm, das Goldpreis und Realzinsen über Jahrzehnte zeigt, macht diese inverse Beziehung anschaulich.

Entwicklungen und Goldrally seit 2000

In den 2000er und 2010er Jahren fiel oft die real verzinste Rendite ins Klein- oder Negativterritorium — insbesondere nach der Finanzkrise 2008, als Zentralbanken die Zinsen drastisch senkten und expansive Geldpolitik betrieben. In solchen Umfeldern stieg Gold stark an – viele Analysten führen die Goldhausse der letzten Jahrzehnte wesentlich auf das Umfeld dauerhaft niedriger Realzinsen zurück. Ein zentrales Argument ist: Staaten sind heute – angesichts hoher Verschuldung – gezwungen, die Zinsen niedrig zu halten, um die Zinslast tragbar zu halten. Höhere Zinsen würden für viele Staaten den Schuldendienst explodieren lassen. Auch Erwartungen spielen eine große Rolle: Wenn Marktteilnehmer davon ausgehen, dass Zentralbanken mittelfristig die Zinsen senken (z. B. zur Bekämpfung einer Rezession), stärkt das Gold kurzfristig, weil sich das Chancen-Risiko-Verhältnis ändert.

5. Die heutige Besonderheit: Verschuldung, Zinsabhängigkeit und Systemrisiken

Ein zentraler Unterschied zur Vergangenheit ist das Ausmaß der Staatsverschuldung und die Abhängigkeit vieler Staaten von dauerhaft niedrigem Zinsniveau. Im Wesentlichen:

- Zinsabhängigkeit des Staates: Staaten finanzieren sich durch Neuaufnahmen von Schulden (z. B. über Anleihen), mit denen sie auch alte Schulden bedienen müssen — eine Form des „Roll-over“. Wenn die Zinsen steigen, erhöhen sich die Kosten dramatisch.

- Haushaltsdisziplin unter Druck: Dauerhaft niedrige Zinsen erleichtern die Verschuldung, aber sie schwächen Anreize zur strikten Haushaltspolitik.

- Automatische Verschuldungsspirale: Steigende Schulden → Angst vor höheren Zinsen → Druck auf Zentralbanken, Zinsen niedrig zu halten → Realwertverlust durch Inflation bzw. Währungsabwertung → Anleger suchen Inflationsschutz → Nachfrage nach Gold steigt → realer Wertverlust des Papiergeldes beschleunigt sich.

In diesem Rahmen erscheint der lang anhaltende starke Goldpreisanstieg nicht nur durch temporäre Zinsbewegungen erklärbar, sondern als Symptom eines strukturellen Prozesses: dauerhaft niedriger Zinsen plus exponentiell wachsende Schulden, gekoppelt mit einem systemischen Vertrauensverlust in Währungen und Staaten.

6. Fazit: Chancen und Grenzen der Zins-Gold-Beziehung

Zinssteigerungen gelten traditionell als Belastung für Gold, weil Anleihen attraktiver werden und Opportunitätskosten steigen. Aber entscheidend ist oft der reale Zins, nicht der nominale. Negative Realzinsen sind historisch ein günstiges Umfeld für starke Goldrallys gewesen. In Krisenzeiten kann sich die Wirkungsrichtung umdrehen: Ein Staatsausfallrisiko oder Vertrauensverlust kann Marktzinsen steigen lassen, während gleichzeitig Gold als „Flucht“ nachgefragt wird. Gold reagiert oft auf Zinserwartungen und Marktstimmungen — das macht kurzfristige Bewegungen oft spekulativ. Das Umfeld heute ist anders: Staaten benötigen niedrige Zinsen, Schulden sind hoch, Inflation und Währungsrisiken werden stärker wahrgenommen. Der Zinsmechanismus wird mithin politischer und fragiler — und Gold profitiert langfristig von dieser strukturellen Schwächung des Realzinsniveaus.

Leitzinsen aktuell

US-Marktzinsen aktuell

Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen ( Live-Chart)

Goldpreis aktuell

Gold in US-Dollar pro Unze, Sportkurs live

Nächste Zinsentscheidungen

Zukünftige Zinsentscheidungen im Rahmen geldpolitischer Sitzungen (Aktualisiert am: 05.02.26).

Europäische Zentralbank (EZB)

| Datum | Zinsprognose |

| Do. 19.03.2026 | → |

| Do. 30.04.2026 | |

| Do. 11.06.2026 |

US-Notenbank (Fed)

| Datum | Zinsprognose |

| Mi. 18.03.2026 | → |

| Mi. 29.04.2026 | |

| Mi. 17.06.2026 |

US-Marktzinsen Trend

Rendite 10-jähriger US-Staatsanleihen, 5-Jahres-Chart (Quelle: FRED)

Gold & Zinsen: Begriffe und Zusammenhänge

Leitzinsen

Vorgaben der Zentralbanken (z. B. EZB, Fed), zu denen sich Banken Geld leihen oder anlegen können. Sie steuern Liquidität, Inflation und Konjunktur.

Marktzinsen

Renditen, die sich aus Angebot und Nachfrage am Kapitalmarkt ergeben. Besonders relevant: Staatsanleihen unterschiedlicher Laufzeiten.

Realzinsen

Nominalzins abzüglich Inflation. Sind Realzinsen negativ, verliert Kapital trotz Verzinsung an Kaufkraft. Für Gold ist das ein besonders günstiges Umfeld.

Zusammenhang zu Gold

- Hohe Zinsen = tendenziell Gegenwind für den Goldpreis

- Niedrige oder negative Realzinsen = Treiber für Goldrallys

- Krisenzeiten = Sonderfall: steigende Marktzinsen und steigender Goldpreis möglich