Das japanische Volk steht durch die aktuelle Naturkatastrophe vor gewaltigen humanitären und finanziellen Herausforderungen. Ein Goldreporter-Artikel vom 22. März 2010 verdeutlicht, mit welchen wirtschaftlichen Problemen das Land ohnehin schon zu kämpfen hat.

[Artikel vom 22.03.2010]

Experten befürchten, dass die explosive Zunahme der öffentlichen Schulden Japan in den Ruin treibt und eine katastrophale Hyperinflation auslöst. Welche Anzeichen gibt es für eine solche Entwicklung? Welche Schlüsse können westliche Staaten und deren Staatsbürger aus den Erkenntnissen ziehen?

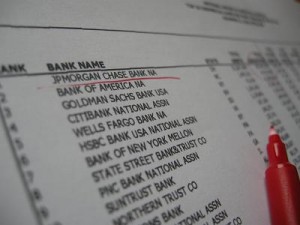

Japan weist den höchsten Schuldenstand unter allen entwickelten Industrienationen aus. 181 Prozent des Bruttoinlandsproduktes (BSP) beträgt die Schuldenstandsquote. Damit ist das Land der aufgehenden Sonne noch bedrohlicher in den Miesen als Griechenland, die „nur“ mit 115 Prozent des BSP bei Gläubigern in der Kreide stehen.

Finanziell vorbelastet

Japan ist, wie Deutschland, als Exportland besonders von der aktuellen Krise betroffen. Die Wirtschaft des Landes (BSP) knickte im vergangenen Jahr um 6 Prozent ein. Von dem verheerenden Crash Anfang der 90er-Jahre, nach dem Platzen der Immobilien-Blase und einem massenhaftem Bankensterben, hat sich Japan bis heute nicht erholt.

Selbst mit einer dauerhaften Niedrigzinspolitik schaffte man es nicht, sich aus der Deflation zu befreien. Staatliche Konjunkturhilfen rissen immer größere Löcher in den Staatshaushalt. Die aktuelle Weltwirtschaftskrise droht das Land nun vollends in den Abgrund zu reißen.

„Es gibt wenig Hoffnung“, sagt der bekannte Japanische Ökonom Yukio Noguchi. Er warnte bereits 1987 vor dem Platzen der Immobilienblase und dem wirtschaftlichen Zusammenbruch Japans. Beides stellte sich wenige Jahre später auch prompt ein. Seine Meinung: „Japans finanzwirtschaftlicher Zustand ist so schlecht, ohne Inflation ist da nichts mehr zu machen. Ich bin sehr pessimistisch“.

Wie nach dem zweiten Weltkrieg

Die Japan Times schrieb in der vergangenen Woche, die Höhe der Staatsverschuldung Japans lasse sich nur mit der Situation am Ende des Zweiten Weltkriegs vergleichen: „Damals gab es für die Regierung nur einen Weg, die Schulden zu reduzieren. Mit Hyperinflation, die durch einen raketenartigen Preisanstieg einen Großteil des Wohlstandes der Menschen vernichtete.“

Yukio Noguchi berichtet, dass sich die Preise seinerzeit innerhalb von vier Jahren um das Sechzigfache verteuerten. Er rechnet vor: „Sollte das Gleiche noch einmal passieren, dann würde ein Bankkonto mit einem Guthaben von 10 Millionen Yen [ca. 82.000 Euro, Anm. d. Red.] lediglich noch einen Nettowert haben, wie heute 100.000 Yen [829 Euro]“.

Aber zuletzt sanken die Preise in Japan jahrelang, trotz permanenter Niedrigzinspolitik. Wie soll sich jetzt plötzlich Inflation einstellen?

Inflationsszenario

Ikuo Hirata, Chefredakteur des Nikkei Business Daily befürchtet, dass die Bank of Japan aufgrund des enormen Schuldenstandes gezwungen ist, in ungeheurem Ausmaß Staatspapiere aufzukaufen. Die Folgen: Schwindendes Marktvertrauen und ein deutlicher Anstieg der langfristigen Zinsen.

Vor allem ein höheres Zinsniveau kann katastrophale Folgen haben. Denn die ohnehin hohen Kosten der Staatsfinanzierung verteuern sich damit noch zusätzlich. Die Schuldenspirale dreht sich immer schneller.

Die USA und China gehören zu den größten Abnehmern japanischer Waren. Eine Staatskrise Japans ließe die Wirtschaft dieser Länder nicht unberührt.

Beschwichtigungen

Doch es gibt auch beruhigende Stimmen. Wie die Financial Times Anfang des Jahres berichtete, hat Japan seine Schulden zu 95 Prozent im eigenen Land aufgenommen. Das Schuldenproblem sei somit auch im eigenen Land zu regeln.

Derzeit sind die Zinsen für langfristige japanische Staatsanleihen weiter niedrig. Sie liegen bei rund 1,3 Prozent für 10-jährige Bonds. Zum Vergleich: Die USA zahlen bereits rund 3,6 Prozent, Großbritannien muss 4 Prozent offerieren.

In Japan ist es allerdings Tradition, dass Staatspapiere von der Bevölkerung zur Altersvorsorge gekauft und an die Nachkommen vererbt werden. Als langfristiges Problem könnten sich in diesem Zusammenhang der Rückgang der Geburtenrate und die Überalterung der Bevölkerung herausstellen. Der Staat wäre gezwungen sich stärker und zu höheren Kosten im Ausland zu finanzieren. Auf dem internationalen Finanzmarkt konkurrieren Staatspapiere verschiedenster Länder aber zunehmend bei der Akquirierung williger Abnehmer. Am Ende bleibt dann doch nur der Gläubiger der letzten Instanz: Die Bank of Japan.

Politische Hindernisse

„Wenn die Schulden sich weiter in der gleichen Geschwindigkeit erhöhen, dann wird Japan wahrscheinlich spätestens in zehn Jahren ernsthaft in Schwierigkeiten geraten“, erklärt Masaya Sakuragawa, Professor für Finanzwesen an der Keio Universität in Tokio gegenüber Times Japan. Eine deutliche Erhöhung der Umsatzsteuer und rigide Sparmaßnahmen seien in Japan zwingend erforderlich, damit es nicht schon früher zum Kollaps komme.

Die Erhöhung von Verbrauchssteuern ist jedoch eine politisch höchst unpopuläre Maßnahme. Damit kann man keine Wählerstimmen gewinnen. Der japanische Premierminister Yukio Hatoyama versprach der Bevölkerung erst kürzlich, man werde die Verbrauchssteuern mindestens vier Jahre lang nicht antasten.

Anleihencrash und Bankenansturm

Professor Sakuragawa fürchtet deshalb, dass sich die Regierung die so dringenden Konsolidierungsmaßnahmen zurückhält, bis das Kind endgültig in den Brunnen gefallen ist. Dann bestehe mit stark steigenden Bond-Zinsen das Risiko eines Anleihecrashs, bei dem der Wert japanischer Staatsanleihen in großen Teilen ausgelöscht und womöglich eine inländische Finanzmarktpanik ausgelöst würde.

„Das Risiko ist groß, dass ein Bankenansturm die Folge wäre. Die Menschen würden versuchen, ihr Geld abzuziehen. Dann gingen die Banken Pleite, weil sie nicht genügend finanzielle Mittel für alle vorrätig hätten“, so Sakuragawa.

Deutschlands Schulden dreimal so hoch, wie publiziert

Ein weiteres Problem besteht darin, dass das wahre Ausmaß der Staatschulden weit höher sein dürfte, als die offiziellen Zahlen suggerieren. Das zeigt auch ein aktueller Bericht von Welt Online über die deutschen Schuldenverhältnisse.

Wissenschaftler haben festgestellt, dass man zu den 1,9 Billionen offizieller deutscher Schulden auch Leistungsversprechen des Sozialstaates hinzurechnen müsse. Hierzu gehören unter anderem Beamtenpensionen, gesetzliche Kranken- und Pflegeversicherung sowie Renten.

Der Leiter des Forschungszentrums Generationenverträge, Bernd Raffelhüschen, kommt in seiner Studie unter Berücksichtigung dieser Sozialkosten auf eine deutsche Gesamtverschuldung in Höhe von 6,2 Billionen Euro.

Fazit

Die staatliche Schuldenlawine geht weltweit in den freien Fall über. Niemand behauptet mehr, die Staaten könnten ihre Schulden jemals begleichen. Heute gelten Staaten nur noch deshalb als solvent, weil sie auf dem Finanzmarkt das Vertrauen genießen, immer wieder neue Gläubiger finden zu können.

Es ist dasselbe Vertrauen, das unser ungedecktes Papiergeld noch funktionstüchtig hält. Dass die Politik das Vertrauen der Menschen mehr und mehr verspielt, ganz abgesehen von den Banken, kann man den täglichen Presseberichten entnehmen.

Wer dieses Vertrauen als Basis für die persönliche Altersvorsorge wählt, dürfte in einigen Jahren sein blaues Wunder erleben. Besitzer von echtem Gold und Silber sichern sich gegen den drohenden Totalverlust ab.

Goldreporter

Immer bestens über den Goldmarkt und Finanzkrise informiert: Abonnieren Sie den kostenlosen Goldreporter-Newsletter!